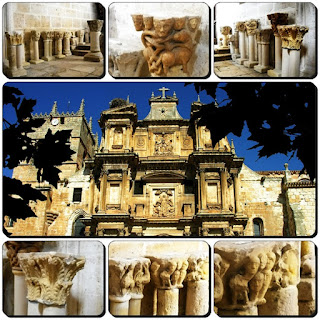

¿El claustro de Palamós es originario de Gumiel de Izán?

D esde hace unos días, los principales medios de comunicación se han echo eco de una noticia que, aunque nos parezca sorprendente, no lo es en absoluto y tan sólo recoge la cruda realidad del tremendo expolio que ha sufrido un país que muy tarde ha comenzado a valorar -demasiado tarde, me atrevería a añadir- uno de los patrimonios histórico, artístico y cultural más grandes del mundo. Como gallegos y asturianos -dicho sea con todo mi respeto- muchas, quizás demasiadas piezas insustituíbles han hecho las Américas . La mayoría, aunque se conocen sus principales destinos, no han regresado jamás a casa. Algunas, como varias pinturas pertenecientes a la ermita soriana de San Baudelio de Berlanga, volvieron a la Patria grande, que no a la chica, donde en justicia pertenecían (1), y actualmente reciben miles de visitas en el Museo del Prado de Madrid. Parece ser que fue aquí también, en estos madriles tan queridos y a la vez tan odiados, donde, allá por el año de 1958 -cuando muchos tod...