Feliz Navidad

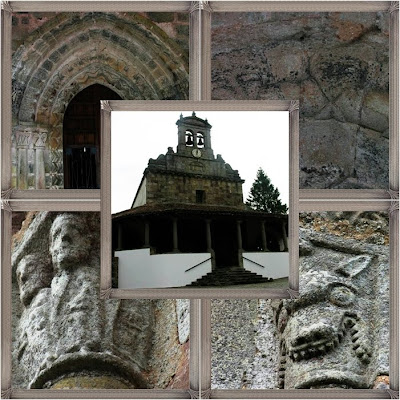

L levo años preguntándome por qué los rayos del sol iluminan el capitel de la Natividad únicamente los días en que comienza la primavera y el otoño -según comenta Javier Sainz Saiz (1), porque personalmente aún no he tenido la ocasión de comprobarlo por mí mismo, a pesar de visitar el lugar hace unos meses- y no lo hace, precisamente, en el solsticio de invierno, coincidiendo, como sería lógico pensar, con la temática del referido capitel. ¿Acaso fue un imperdonable error de precisión de los canteros medievales?. ¿Cómo un detalle de tal magnitud pudo pasarle por alto al mismisimo Juan de Quintanaortuño, es decir, San Juan de Ortega, -discípulo aventajado de Santo Domingo de la Calzada-, que levantó el cenobio que lleva su nombre, estableciéndose en él con el fin de asistir al peregrino, abriendo y asegurando caminos en esos emblemáticos Montes de Oca?. ¿Por qué los cátaros, solían representar a Cristo sin cruz?. ¿Y por qué esa misma representación, aparece en uno de los capiteles de la...