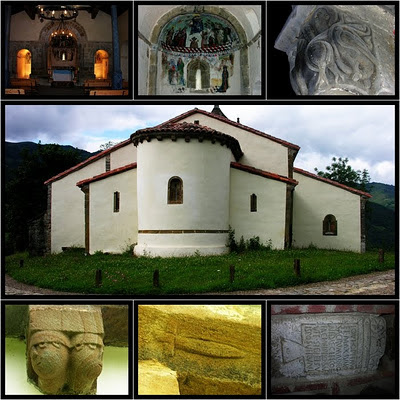

Románico Asturiano: San Vicente de Serrapio

M uchos son los elementos y las claves que, por una serie de avatares y circunstancias, entre las que no hay que descartar las diferentes restauraciones llevadas a cabo a lo largo del tiempo, se han perdido irremediablemente en este templo. Algunas, por el contrario, he de suponer que se han ocultado deliberadamente (1), sin que se sepa exactamente el por qué y mucho menos su destino actual; y no obstante, a pesar de todo, la iglesia de San Vicente de Serrapio aún conserva, más o menos intactos, los suficientes elementos simbólicos, como para hacer de ella uno de los enigmas más apasionantes del románico asturiano, independientemente de la opinión de algunos autores de que éste Arte se vea precisamente ensombrecido por la brillantez de otro Arte, anterior y hasta cierto punto único, cuyos exponentes son conocidos y admirados en el mundo entero: el prerrománico. E l lugar donde se ubica, en lo alto de los montes del concejo de Aller -su emplazamiento, comparativamente hablando, recuerd...