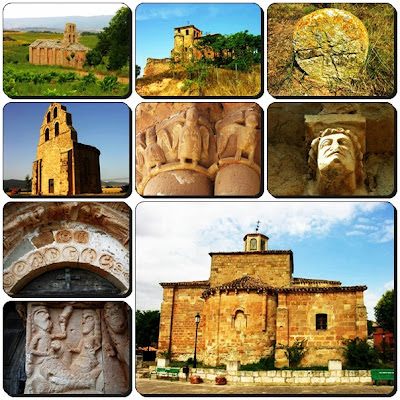

Persiguiendo el románico de La Bureba

'Romance de Doña Lambra: A Calatrava la Vieja la combaten castellanos; por cima de Guadiana derribaron tres pedazos; por los dos salen los moros, por el uno entran cristianos. Allá dentro de la plaza fueron a armar un tablado, que aquel que lo derribare ganará de oro un escaño. Este don Rodrigo de Lara, que ese lo había ganado,, el conde Garci-Hernández sobrino y de Doña Sancha es hermano, el conde Garci-Hernández se lo llevó presentado, que le trate casamiento con aquesta Doña Lambra. Ya se trata casamiento, ¡hecho fue en hora menguada! Doña Lambra de Burueva con Don Rodrigo de Lara...' (1). D oña Lambra de Bureba, don Rodrigo de Lara, elementos históricos y a la vez legendarios, que son dignos representantes de un terruño administrativo burgalés, La Bureba, rico en gestas, en matices, en leyenda, en historia y aunque desperdigado y en muchos casos perdido, también en un arte, el románico, cuyos testigos, más o menos longevos, más o menos conservados, todavía gratifican con es...